(3)練馬の自然・風土

今回からは、自然、産業、文化などのテーマを設定し、各テーマについての「ねりまの歩み」を取り上げます。

武蔵野の風土

旧武蔵の国は、現在の東京都と埼玉県、さらに神奈川県の一部にまたがる広さをもっていた。このうち、北の入間川・荒川と南の多摩川に囲まれた範囲は、日本最大級の規模を有する台地として知られ、古くはこの一帯を「武蔵野」と呼んでいた。

西は青梅の約180mの高さから東へ順次低くなって東京下町の低地にかかる崖線まで、その距離はほぼ50kmである。

この台地(厳密にはいくつかの丘陵や砂丘が含まれるが、全体を武蔵野台地といっている)の地表部には、関東ローム層と呼ばれる火山灰土が覆っている。その土は、かつて富士山などの火山活動による降灰が盛んであったことからできた、赤褐色の粘土化したものである。

また、その表面を、主に植物の堆積(たいせき)による腐植土が、黒土壌で覆っている。武蔵野は古くはカシやシイを中心とした照葉樹林(常緑広葉樹林)であったといわれ、これを畑や牧草地とするため焼いたとの見方もある。

もっとも国木田独歩の『武蔵野』に登場する林はナラなどの落葉樹で、冬はほうき状となるナラやクヌギ、ケヤキは今日でも武蔵野台地を代表する樹木とみられている。落葉を堆肥(たいひ)として使ってきた近世・近代の農業とも、深いかかわりをもつところである。

自然豊かな武蔵野の一角

練馬区は、この武蔵野台地の北東部に位置し、標高は西方関町北四丁目付近で約54m、東方羽沢三丁目付近で約26m(東京都土木技術研究所の水準基標測量成果表による)、高低差28mというところで、この間の距離はほぼ10kmである。

面積約48㎢の中央部に西から東へ石神井川とその支流の谷が走り、北西部に白子川の谷があるほかは、旧田柄川と旧中新井川の谷が練馬の地形に変化を与えている。

武蔵野台地上には大規模な川はなく、むしろ水利に恵まれないところが多かったため、その開発は近世の玉川上水開通以後が中心となるが、台地の斜面などからわき出す水は諸方に大小の湧水池(ゆうすいち)をつくっていた。

練馬区内には三宝寺池、富士見池(古くは関の溜井<ためい>)、旧井頭池(現大泉井頭公園)、旧中新井の池(現学田公園)、旧貫井の池(現住宅地)など湧水池が多く、これらから流れ出ていた水が石神井川、白子川、中新井川の自然の谷をつくっていた。こうした湧水池や川の谷沿いには、旧石器時代から人が入り込み、特に中世以降は水田を中心に開発が進められたものと思われる。

しかし、湧水池や川辺の自然はその後も長く残っており、それは江戸時代の地誌類に生い茂る植物や飛来する水鳥、水中の生物などの姿が生き生きと記されていることからもうかがえる。

押し寄せた都市化の波

もっとも練馬の自然の景観が乏しくなったのは、それほど昔のことではない。明治以降東京の市街化は著しくなり、関東大震災以後、農村地帯であった練馬の地域にも、人口が増え始めた。このころから練馬は、新たな発展の方向を見つめ、昭和7年の大東京市編入を希望をもって迎えたものであった。

以後、区画整理や土地改良を通じ、都市化への道を歩み続けたが、区域への人口流入はそうした計画を押し流すほどの激しさをもっていた。特に、戦後の無計画な乱開発が、自然や農地を大きく削った。昭和40年7月16日付け朝日新聞は、八成橋付近(現在の下石神井一丁目付近)にホタルがいると記したが、この年、千川上水が暗きょとなることから、これを最後のホタルと報じた。

昭和61年8月1日号区報

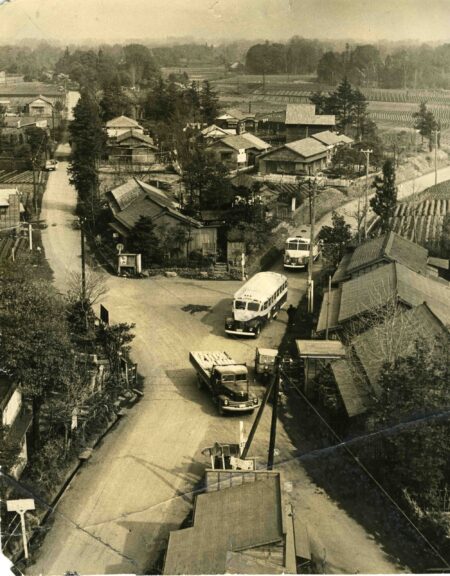

写真:武蔵野の面影が残るころの昔の谷原交差点(練馬方向を望む) 昭和25年頃