(2)練馬区の誕生【昭和22年8月1日】 独立までの道のり

陳情も実らず板橋区へ編入

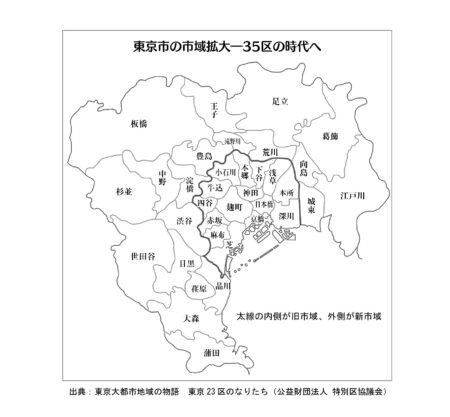

昭和7年10月1日、市郡合併で大東京市が誕生した。旧府下5郡82か町村を20区に編成し、もとの15区と合わせて35区とした。東京は人口566万人、世界第2位の大都市となった。練馬の1町4か村は板橋区に属したことは前回ふれた。その面積は旧15区に匹敵する広さであったが、人口は12万人に満たなかった。

これより先、新区編成にあたって、練馬の5か町村と志村・赤塚村・上板橋村の計8か町村は一つの行政区にしてもらいたいと、東京市に陳情していた。理由は、いずれの町村も農業地帯であって、板橋町など工業地区と本質的に異なること。板橋町は市街地としてある程度発展しているが、8か町村はこれから住宅地として、発展していく地域であるという点にあった。さらに現実的な問題として、区役所の位置があった。東京市の案では板橋町の旧北豊島郡役所(現在の板橋区役所付近)を当てる予定になっていた。そこは新区の最東北端にあって、石神井や大泉からは弁当持参で電車を乗り継いで行く1日仕事になることは確実であった。住民の要求は無理なものではなかったが、東京市は初めの計画通り板橋区を成立させた。

板橋区役所の派出所、支所管内の時代

交通の不便からくる不満は程度の差こそあれ、どの新区もかかえていた。板橋区では練馬と石神井に派出所を置くこととした。しかし、取扱い事務は戸籍関係などの微々たるもので、大部分の要件は区役所へ直接出向かなければならなかった。

昭和12年に日中戦争が勃発、16年に太平洋戦争が開戦と、忌まわしい日々が続いた。18年、帝都という特殊事情から国の直接監督を受ける東京市は、新たに都制をしくことになった。

板橋区成立以来、単独の行政区を提唱し続けてきた練馬・石神井両派出所管内の有志は、東京都制施行を機に「練馬区設置期成会」を結成した。地元の強い要望に対して、国は戦時下という理由でそれを退け、代わりに派出所を支所に昇格させ、業務内容を大幅に委譲した。

支所長には区長と同格の権限が与えられた。19年5月1日、開進第三国民学校(現在の開進第三小学校)の講堂を借りて支所の事務は開始された。旧上板橋村の一部だったため、それまで板橋区役所本庁管内だった江古田町(旭丘)と小竹町は、このとき練馬支所管内になった。

独立への胎動

終戦後、地方制度の改革が抜本的に検討された。東京の特別区は、従来の35区を22区に整理統合することとなった。

「練馬区設置期成会」は支所昇格以来、一時休止状態であったが、再び分離独立運動を開始した。しかし、縮小を目的にした改革であったため、区を増やす運動には抵抗があった。

連合国軍最高指令官総司令部(GHQ)へ陳情に行った期成会幹部は、アメリカ軍要人に一喝された。その要人は「独立」という言葉を占領からの独立と解釈していた、という笑えない話が残っている。

23番目の特別区として

地元の願いもむなしく、昭和22年3月15日、新22区は予定通り練馬・石神井・大泉地区を板橋区に含めたまま再出発した。その年、4月には衆議院議員総選挙と初の参議院議員選挙が行われ、5月には新憲法が施行された。

その間も区独立運動は根気よく続けられていた。そしてついに、新22区に遅れること5か月、22年8月1日、11万区民の悲願であった練馬区は、23番目の特別区として新たに発足したのである。同月13日、開進第三小学校で独立記念祝賀会が盛大に行われた。いまも同校の校庭に、そのときの感激を物語るように記念碑が建っている。

昭和61年7月1日号区報

写真上:独立当時の練馬区役所(開進第三小学校の講堂を使用) 昭和40年頃

写真下:開進第三小学校内にある独立記念碑 平成9年